La Ley de Migración de 1933 en El Salvador: Un capítulo oscuro de racismo institucional

Introducción: Un decreto que desafía la conciencia moderna

Imagina una ley tan discriminatoria que prohíbe la entrada a un país basándose únicamente en la raza o el origen étnico de las personas, sin considerar sus méritos o intenciones. Tal fue el caso de la Ley de Migración de 1933 en El Salvador, un decreto promulgado bajo el régimen autoritario de Maximiliano Hernández Martínez que marcó un capítulo vergonzoso en la historia del país. Esta legislación no solo reflejó los prejuicios racistas de la época, sino que también dejó cicatrices profundas en la identidad cultural y demográfica de la nación. Con asombro ante la crudeza de sus disposiciones, este artículo explora las causas, motivaciones, implementación y el impacto duradero de esta ley, desentrañando un pasado que aún resuena en el presente.

Contexto histórico: El Salvador en los años 30

En la década de 1930, El Salvador estaba sumido en un torbellino de tensiones sociales, económicas y políticas. Bajo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, un militar que asumió el poder en 1931 tras un golpe de Estado, el país enfrentaba las secuelas de la Gran Depresión, que devastó la economía dependiente del café. La desigualdad social era rampante, con una élite terrateniente que controlaba la mayoría de las tierras y una población campesina e indígena sumida en la pobreza.

El año 1932 marcó un punto de inflexión con La Matanza, una brutal represión gubernamental que resultó en la muerte de aproximadamente 30,000 personas, principalmente indígenas y campesinos, tras un levantamiento liderado por el Partido Comunista. Este evento consolidó el poder del régimen y exacerbó el control social, creando un ambiente de miedo y represión. En este contexto, la Ley de Migración de 1933 emergió como una herramienta para moldear la composición demográfica del país, alineándose con las ideologías racistas y eugenésicas que circulaban en América Latina y el mundo.

La Ley de Migración de 1933: Disposiciones discriminatorias

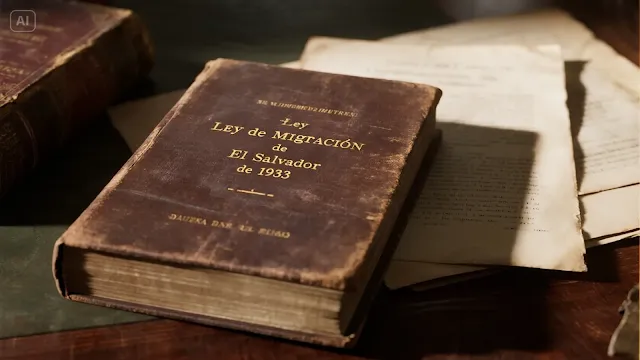

Promulgada el 21 de junio de 1933 y publicada en el Diario Oficial (Decreto Legislativo No. 86, Tomo 114, No. 138), la Ley de Migración buscaba establecer un control migratorio sistematizado, creando la Oficina Central de Migración, precursora de la actual Dirección General de Migración y Extranjería. Sin embargo, su contenido más infame se encuentra en los artículos 25 y 26, que detallaban restricciones basadas en raza y origen étnico.

Artículo 25: Una lista de exclusión racial

El artículo 25 enumeraba 16 criterios para prohibir la entrada de extranjeros, pero el inciso 14 destacaba por su explícita discriminación racial. Prohibía la entrada a:

Indígenas originarios de China o Mongolia.

Personas de raza negra.

Malayos.

Gitanos, conocidos localmente como "húngaros".

Se hacían excepciones para aquellos que ya residían en el país y obtenían un permiso de reingreso, pero la intención era clara: excluir a estos grupos considerados "indeseables" por el régimen.

Artículo 26: Restricciones a los "turcos"

El artículo 26 ampliaba la exclusión a nuevos inmigrantes provenientes de Arabia, Líbano, Siria, Palestina y Turquía, referidos colectivamente como "turcos". Esta denominación, despectiva en el contexto, reflejaba el desprecio de las élites hacia los inmigrantes de Medio Oriente, muchos de los cuales eran cristianos palestinos que habían llegado a El Salvador desde finales del siglo XIX en busca de oportunidades económicas.

Otras disposiciones

La ley también incluía restricciones basadas en salud, antecedentes penales y afiliaciones políticas, como la prohibición de entrada a anarquistas, comunistas o aquellos que promovieran doctrinas contra el régimen. Sin embargo, las cláusulas raciales eran las más notorias, reflejando una visión de nación que privilegiaba la ascendencia europea sobre otras herencias culturales.

Causas y motivaciones: El espectro del racismo y la eugenesia

La Ley de Migración de 1933 no surgió en el vacío; fue el producto de un conjunto de factores históricos, económicos e ideológicos que convergieron en la década de 1930.

Influencia de la eugenesia

En las primeras décadas del siglo XX, las ideas eugenésicas ganaron tracción en América Latina, inspiradas por movimientos en Europa y Estados Unidos. La eugenesia, una pseudociencia que buscaba "mejorar" la calidad genética de la población, promovía la superioridad de ciertas razas, particularmente la blanca, sobre otras. En El Salvador, las élites y clases intelectuales, influenciadas por estas ideas, abogaban por el "blanqueamiento" de la población mediante la inmigración europea, especialmente de países como Alemania, Bélgica y Francia.

Un ejemplo de esta mentalidad es el libro La Enfermedad de Centroamérica (1934) de la nicaragüense Salvadora Mendieta, que argumentaba por una sociedad centroamericana unificada bajo la supremacía blanca. Estas ideas resonaban entre las élites salvadoreñas, que veían en la exclusión de ciertos grupos étnicos una forma de "proteger" la nación y avanzar hacia la modernidad.

Crisis económica y temores laborales

La Gran Depresión de los años 30 exacerbó las tensiones económicas en El Salvador. La caída de los precios del café, principal producto de exportación, generó desempleo y pobreza. En este contexto, los inmigrantes fueron percibidos como una amenaza para los empleos locales, especialmente por parte de las clases trabajadoras. La ley aprovechó estos temores para justificar la exclusión de grupos específicos, presentándolos como una carga económica o social.

Control social post-Matanza

Tras La Matanza de 1932, el régimen de Hernández Martínez buscó consolidar su poder mediante la represión y el control demográfico. La ley migratoria sirvió como una extensión de estas políticas, asegurando que solo aquellos considerados "deseables" pudieran integrarse a la sociedad salvadoreña. Al excluir a grupos racializados, el gobierno reforzaba una narrativa de homogeneidad mestiza, negando la diversidad étnica del país.

Implementación y expulsiones: Un impacto devastador

La implementación de la Ley de Migración de 1933 tuvo consecuencias inmediatas y severas para los grupos señalados. Aunque los registros históricos específicos sobre expulsiones son limitados, investigaciones recientes, como el artículo de Jorge E. Cuéllar (Elimination/Deracination: Colonial Terror, La Matanza, and the 1930s Race Laws in El Salvador), indican que las personas con rasgos africanos, como cabello rizado, labios prominentes o piel oscura, fueron particularmente vulnerables.

Expulsiones de afrodescendientes

En las zonas fronterizas, donde el control migratorio era más estricto, los afrodescendientes enfrentaron expulsiones. Estas acciones no solo desarraigaron a familias que habían vivido en El Salvador por generaciones, sino que también contribuyeron a la percepción de que los negros eran "extranjeros", alimentando la narrativa de que El Salvador carecía de una población afrodescendiente significativa. Esta invisibilización ha tenido efectos duraderos, dificultando el reconocimiento de la herencia africana en el país.

Discriminación contra árabes y otros grupos

Los inmigrantes árabes, particularmente los palestinos cristianos que habían llegado desde finales del siglo XIX, también enfrentaron restricciones severas. El artículo 26 de la ley les prohibía la entrada como nuevos inmigrantes, y en 1936, el Decreto No. 49 amplió estas restricciones al impedirles naturalizarse, abrir negocios o asociarse en empresas existentes. Esto obligó a muchos a operar en la clandestinidad o a asimilarse culturalmente para evitar la persecución.

Otros grupos, como los chinos y los gitanos, también sufrieron discriminación. Por ejemplo, los gitanos, referidos despectivamente como "húngaros", tuvieron que ocultar su identidad para evitar ser expulsados o marginados, según se documenta en Demographics of El Salvador (Wikipedia).

Tabla: Grupos excluidos por la Ley de Migración de 1933

Grupo Étnico | Artículo de la Ley | Consecuencias |

|---|---|---|

Raza negra | Artículo 25, inciso 14 | Expulsiones en zonas fronterizas, invisibilización cultural |

Chinos y mongoles | Artículo 25, inciso 14 | Prohibición de entrada, discriminación contra residentes |

Malayos | Artículo 25, inciso 14 | Exclusión de nuevos inmigrantes, marginación |

Gitanos ("húngaros") | Artículo 25, inciso 14 | Obligados a ocultar su identidad |

Árabes ("turcos") | Artículo 26 | Restricciones a la inmigración, prohibición de naturalización y negocios (Decreto No. 49, 1936) |

La Ley de Migración de 1933

Racismo Institucional y la Construcción de una Nación Excluyente

El Salvador en los Años 30: Un Caldo de Cultivo

🏛️

Dictadura Militar

Régimen autoritario de Maximiliano Hernández Martínez tras el golpe de 1931.

📉

Crisis Económica

La Gran Depresión devasta la economía del café, generando pobreza y desempleo.

🔥

Represión Social

"La Matanza" de 1932 consolida el poder y crea un ambiente de miedo y control.

Artículos de la Exclusión: ¿Quiénes Tenían Prohibida la Entrada?

Artículo 25: Exclusión Racial

- 🚫 Personas de raza negra

- 🚫 Indígenas de China o Mongolia

- 🚫 Malayos

- 🚫 Gitanos ("húngaros")

Artículo 26: Exclusión por Origen

- 🚫 Inmigrantes de Arabia, Líbano, Siria, Palestina y Turquía ("turcos")

Estas restricciones se sumaban a prohibiciones por ideología política (comunistas, anarquistas) y salud.

Las Raíces del Odio: ¿Por Qué se Creó la Ley?

Eugenesia y "Blanqueamiento"

Las élites, influenciadas por ideas pseudocientíficas, buscaban "mejorar la raza" promoviendo la inmigración europea y excluyendo a otros grupos considerados "inferiores".

Temor Económico

En medio de la crisis, los inmigrantes fueron usados como chivo expiatorio, acusados de "robar" empleos y ser una carga para el Estado.

Control Demográfico

Tras la masacre de 1932, el régimen usó la ley para reforzar una narrativa de nación homogénea y mestiza, negando y eliminando la diversidad étnica.

El Legado de la Invisibilidad

Uno de los impactos más profundos de la ley fue la creación de un mito nacional: que El Salvador es una nación puramente mestiza. Al prohibir y expulsar a grupos como los afrodescendientes, el Estado borró activamente su presencia de la historia oficial. Este gráfico representa conceptualmente cómo la narrativa dominante invisibilizó herencias culturales cruciales.

La postura de la sociedad: Entre el apoyo y la opresión

Determinar la reacción exacta de la sociedad salvadoreña ante la Ley de Migración de 1933 es un desafío debido a la falta de registros de opinión pública de la época y al contexto autoritario del régimen de Hernández Martínez. Sin embargo, es posible inferir actitudes basadas en el clima político y cultural.

Apoyo de las élites

Las élites y clases intelectuales probablemente apoyaron la ley, ya que estaba alineada con las ideologías eugenésicas y racistas que dominaban el discurso de la época. Influenciados por pensadores euroamericanos y regionales, veían la exclusión de ciertos grupos como un paso hacia la "modernización" de la nación. La narrativa de "blanqueamiento" resonaba con sus aspiraciones de construir una sociedad que emulara los ideales europeos de progreso.

Indiferencia o aceptación tácita del público

Bajo un régimen dictatorial, la disidencia pública era peligrosa y probablemente limitada. La población general, afectada por la crisis económica y la propaganda gubernamental, pudo haber visto la ley como una medida necesaria para proteger los empleos y la estabilidad nacional. La falta de registros de protestas masivas sugiere una aceptación tácita o indiferencia, especialmente entre la mayoría mestiza que no se veía directamente afectada.

Marginación de las minorías

Para los grupos señalados por la ley, la experiencia fue de opresión y miedo. Los afrodescendientes, árabes, chinos y gitanos enfrentaron una sociedad que legalmente sancionaba su exclusión. Muchos tuvieron que ocultar sus identidades o asimilarse para sobrevivir, como se evidencia en el caso de los gitanos, quienes evitaban revelar su origen para no ser expulsados.

Legado e implicaciones modernas

La Ley de Migración de 1933 fue derogada en décadas posteriores, con nuevas legislaciones en 1959, 1986 y finalmente la Ley Especial de Migración y Extranjería de 2019, que eliminó las disposiciones discriminatorias. Sin embargo, su impacto persiste en la cultura y la demografía de El Salvador.

Invisibilización de los afrodescendientes

Uno de los efectos más duraderos de la ley fue la negación de la herencia africana en El Salvador. Al expulsar a afrodescendientes y prohibir su ingreso, el gobierno reforzó la narrativa de una nación exclusivamente mestiza, ignorando la presencia histórica de africanos desde la época colonial. Esta invisibilización ha dificultado el reconocimiento de los afrodescendientes, quienes aún enfrentan estigma y discriminación, como se documenta en el artículo de Los Angeles Times sobre los esfuerzos de organizaciones como AFROOS para reivindicar su lugar en la historia salvadoreña.

Impacto en las comunidades árabes

Los inmigrantes árabes, particularmente los palestinos, lograron establecerse en El Salvador a pesar de las restricciones, contribuyendo significativamente a la economía y la sociedad. Sin embargo, las leyes de los años 30, como el Decreto No. 49, limitaron su integración plena, forzándolos a operar en los márgenes de la sociedad. Hoy en día, la diáspora palestina en El Salvador es reconocida por su influencia, pero las cicatrices de la discriminación persisten, como se detalla en The Power of El Salvador’s Palestinian Diaspora del Institute for Palestine Studies.

Reconocimiento de la diversidad

En las últimas décadas, ha surgido un interés creciente en reconocer la diversidad étnica de El Salvador, incluyendo sus raíces africanas y árabes. Organizaciones como AFROOS y movimientos culturales están trabajando para visibilizar estas herencias, desafiando la narrativa mestiza dominante. Sin embargo, el legado de la Ley de 1933 sigue siendo un recordatorio de cómo las políticas estatales pueden perpetuar la exclusión y el racismo.

Conclusión: Una lección de historia

La Ley de Migración de 1933 en El Salvador es un testimonio escalofriante de cómo el racismo institucional puede moldear la historia de una nación. Con sus disposiciones discriminatorias, esta legislación no solo excluyó a grupos enteros basándose en su raza, sino que también contribuyó a la negación de la diversidad cultural del país. Al explorar sus causas, implementación y legado, podemos comprender mejor la importancia de promover políticas migratorias inclusivas y equitativas que respeten la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen étnico. Este capítulo oscuro nos invita a reflexionar sobre el pasado para construir un futuro más justo.

Lee también sobre: La Rebelión Negra de 1624 en San Salvador.

Referencias

Wikisource: Ley de Migración de El Salvador de 1933. Disponible en: https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_Migraci%C3%B3n_de_El_Salvador_de_1933

Cuéllar, Jorge E. Elimination/Deracination: Colonial Terror, La Matanza, and the 1930s Race Laws in El Salvador. Disponible en: https://escholarship.org/uc/item/6910z7qv

Institute for Palestine Studies: The Power of El Salvador’s Palestinian Diaspora. Disponible en: https://www.palestine-studies.org/en/node/1653586

Los Angeles Times: Afro Salvadorans are reclaiming their place in El Salvador's history. Disponible en: https://www.latimes.com/delos/story/2023-10-10/afro-latinos-el-salvador-history